Авиационный огонь средней интенсивности основный покупатель

Вопрос об средней интенсивности авиационного огня часто возникает при обсуждении систем поддержки принятия решений в авиации, особенно в контексте тактических операций. Часто предпринимаются попытки универсализации решений, перенос опыта из одних типов воздушных судов или боевых сценариев в другие. Но это, как правило, ошибка. Реальность гораздо сложнее и требует глубокого понимания характеристик вооружения, оперативной обстановки и, конечно, опыта пилота и оператора. Именно об этом и пойдет речь.

Что подразумевается под ?средней интенсивностью?? Определение и классификация

Сразу стоит оговориться, что формального, общепринятого определения ?средней интенсивности? в отношении авиационного огня не существует. Более того, сама по себе эта характеристика субъективна и сильно зависит от контекста. Что является средней интенсивностью для штурмовика Су-25, для истребителя Су-30СМ или для бомбардировщика Ту-22М3 – совершенно разные вещи. В общем виде, можно считать средней интенсивностью огонь, позволяющий достигать поставленных целей в разумные сроки, но не приводящий к полному уничтожению цели или ее окружению. Это не 'разрушительный удар', но и не просто 'скользящий мимо'.

Важно учитывать, что интенсивность огня – это не только количество выпущенных боеприпасов, но и их тип. Стрельба из пулеметов малой калибровки, например, не сравнится по воздействию с использованием управляемых ракет или бомб большой разрушительной силы. Влияние на цель, а также на окружающую среду (возникновение вторичных целей, разрушение инфраструктуры) сильно различаются. Классифицировать можно по степени поражения цели – незначительное повреждение, частичное разрушение, полное уничтожение, либо по типу используемого оружия – от стрелкового оружия и гранатометов до ракет и бомб различного калибра и назначения.

Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда в документации, разрабатываемой, например, для интеграции систем вооружения с авиацией, просто не уделяется должного внимания этим нюансам. В результате, в реальных полетах возникает необходимость корректировки параметров, что, как правило, приводит к снижению эффективности и увеличению рисков.

Факторы, влияющие на эффективность средней интенсивности авиационного огня

Эффективность применения средней интенсивности авиационного огня определяется целым рядом факторов. Начнем с самого очевидного – точности наведения. Даже при использовании современных систем наведения, невозможно гарантировать 100% попадание в цель. Поэтому, важно учитывать вероятность поражения и соответственно планировать количество вылетов и используемые боеприпасы. Особенно это актуально в условиях сложной метеорологической обстановки или в присутствии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Другой важный фактор – характеристики самолета и используемого оружия. Угол атаки, скорость, высота полета – все это влияет на точность и дальность стрельбы. Кроме того, необходимо учитывать потенциальную дальность поражения цели и вероятность многократного обстрела.

Нельзя забывать и о тактическом контексте. Например, при нанесении ударов по наземным целям, важно учитывать наличие гражданских объектов, инфраструктуры и других объектов, которые могут пострадать от огня. Необходимо точным планированием минимизировать риски для мирного населения и снизить вероятность нанесения сопутствующего ущерба. Мы сталкивались с ситуациями, когда из-за неточной оценки местности, приходилось корректировать удар, рискуя повредить близлежащие здания.

Практический опыт и примеры из реальных операций

В рамках работы с авиационными системами вооружения, мы неоднократно сталкивались с проблемами, связанными с недостаточной проработкой тактики применения средней интенсивности авиационного огня. Например, в одном из проектов, предполагавшем использование авиации для поддержки сухопутных войск, была разработана схема нанесения ударов с использованием нескольких самолетов, выполняющих за отдельные вылеты огонь малой интенсивности. В результате, удары оказывались недостаточно эффективными, а время на выполнение задачи увеличивалось. Причина заключалась в неправильном выборе типа боеприпасов и недостаточной координации между самолетами. Вместо того, чтобы использовать множество маломощных ударов, нам следовало сосредоточиться на нанесении нескольких мощных, но точных ударов, что позволило бы быстрее и эффективнее выполнить поставленную задачу.

В другом случае, при операции по уничтожению укрепленного пункта, использовался штурмовик, вооруженный бомбами малой и средней калибровки. Первые несколько вылетов не принесли существенных результатов, потому что бомбы не наносили достаточного урона стенам и укреплениям. Только после того, как были задействованы более мощные боеприпасы, укрепленный пункт был разрушен. Это пример того, как важно правильно подобрать вооружение для конкретной цели и учитывать ее характеристики.

Важно понимать, что применение авиационного огня средней интенсивности – это не просто вопрос количества, а вопрос качества. Необходимо учитывать множество факторов и принимать решения на основе анализа обстановки и опыта.

Тенденции развития и будущие перспективы

Современные тенденции в развитии авиационного огня средней интенсивности связаны с внедрением новых технологий и вооружений. В частности, активно разрабатываются управляемые ракеты с повышенной точностью и дальностью поражения, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные нести значительную полезную нагрузку. Это позволяет значительно повысить эффективность применения авиации и снизить риски для пилотов.

Однако, несмотря на развитие технологий, остается актуальной потребность в квалифицированных пилотах и операторах, способных принимать правильные решения в сложных ситуациях. Поэтому, важно продолжать совершенствовать системы обучения и подготовки авиационного персонала, а также внедрять новые методики тактической подготовки.

Например, сейчас активно развиваются системы совместной работы авиации и наземных подразделений, использующие возможности средней интенсивности авиационного огня для прикрытия продвижения войск и подавления огневых точек противника. В этих системах, ключевую роль играет обмен информацией в реальном времени и координация действий.

ООО Чэнду Цзиньхуа институт прикладной электротехники, как компания с многолетним опытом работы в области разработки и внедрения авиационных систем, следит за этими тенденциями и активно участвует в разработке новых решений, позволяющих повысить эффективность и безопасность применения авиации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

150-ваттный промышленный прожектор LED

150-ваттный промышленный прожектор LED -

Шкаф удалённого управления для красного мигающего света

Шкаф удалённого управления для красного мигающего света -

Двухцветный авиапрепятственный огонь 857+B, средняя интенсивность

Двухцветный авиапрепятственный огонь 857+B, средняя интенсивность -

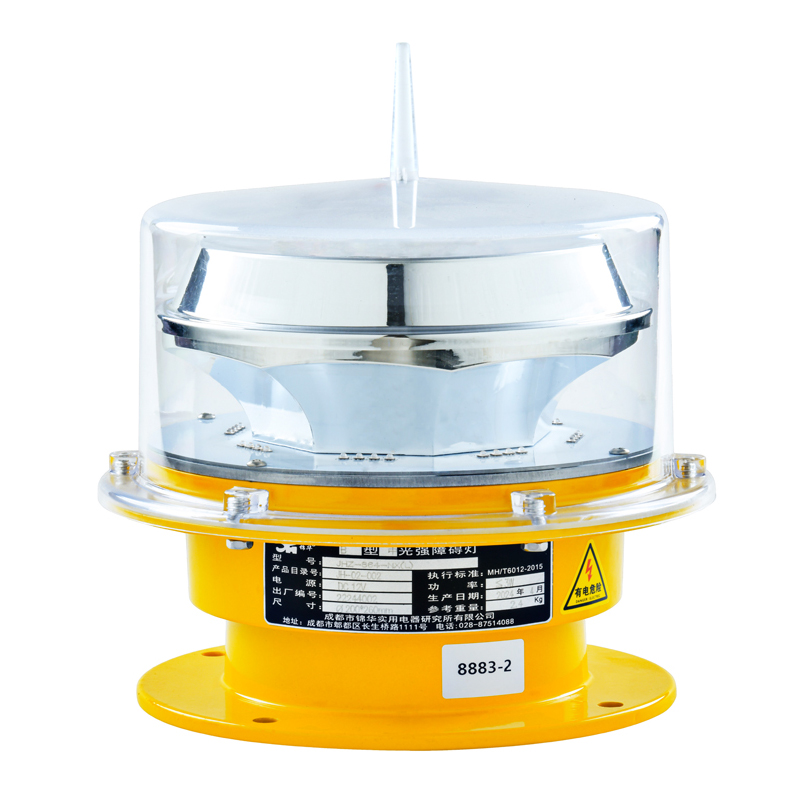

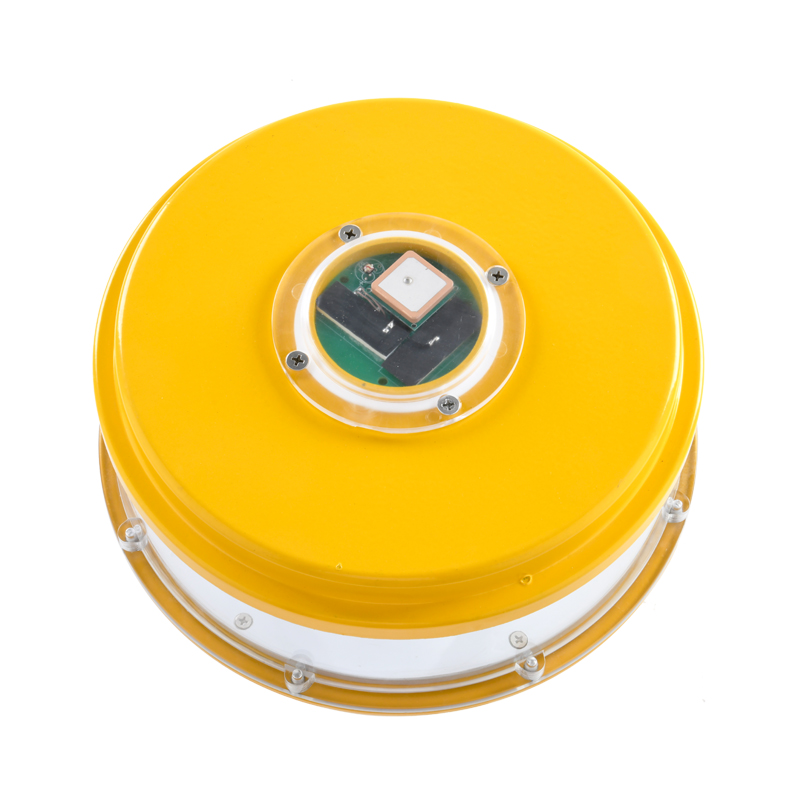

JHZ-885-NX(L) авиапрепятственный огонь средней световой интенсивности, красный мигающий

JHZ-885-NX(L) авиапрепятственный огонь средней световой интенсивности, красный мигающий -

200-ваттный промышленный прожектор LED

200-ваттный промышленный прожектор LED -

Двухцветный авиапрепятственный огонь 856+B, средняя интенсивность

Двухцветный авиапрепятственный огонь 856+B, средняя интенсивность -

Авиапрепятственный огонь типа A малой световой интенсивности

Авиапрепятственный огонь типа A малой световой интенсивности -

30-ваттный промышленный светильник с защитой от воды, пыли и коррозии

30-ваттный промышленный светильник с защитой от воды, пыли и коррозии -

Шкаф удалённого управления для белого мигающего света

Шкаф удалённого управления для белого мигающего света -

Промышленный светильник 30 Вт

Промышленный светильник 30 Вт -

Авиапрепятственный огонь типа B высокой световой интенсивности (угол покрытия 120°)

Авиапрепятственный огонь типа B высокой световой интенсивности (угол покрытия 120°) -

JHZ-865-NA(L) авиапрепятственный огонь типа A средней световой интенсивности, белый мигающий

JHZ-865-NA(L) авиапрепятственный огонь типа A средней световой интенсивности, белый мигающий

Связанный поиск

Связанный поиск- Прожектор уличный белый основный покупатель

- Крепление промышленных светильников производители

- Светильник светодиодный герметичный спп 1540 круг основный покупатель

- Прожектор светодиодный 200 вт уличный производитель

- Прожектор с датчиком производитель

- Фигура сигнальная шар поставщик

- Светодиодный промышленный светильник производители

- Светильник светодиодный герметичный с инфракрасным датчиком основный покупатель

- Прожектор светодиодный 100 основный покупатель

- Светильник светодиодный герметичный спп 1540 круг производители